北京、上海是中国两个超大型城市,2023年常住人口北京是2185.8万人、上海是2487.4万人,2023年社会消费品零售总额北京14462亿元,同比增长4.8%,上海18500亿元,同比增长12.6%,是全国社会消费品零售总额规模最大的两个消费性国际城市,2024年1-11月,北京社会消费品零售总额实现12865.9亿元,上海社会消费品零售总额实现16369.85亿元,北京、上海分别连续10年(2015年至今)、11年(2014年至今)超过1万亿元消费规模,是名符其实的国际消费城市。

一、两城市消费出现“雪崩式”下降

2024年11月,北京社会消费品零售总额同比下滑14%,上海社会消费品零售总额同比下滑了13.5%,两个超大型城市消费出现“雪崩式”下降,2024年1-11月,上海社会消费品零售总额实现16369.85亿元,下降3.1%,北京社会消费品零售总额实现12865.9亿元,下降2.8%。在网上大量流传其两大城市“消费降级”的评论,如《破防!北京、上海都不消费了?》《北上广深的消费降级,已是触目惊心了》《这三个城市,消费下滑最多》《国家统计局数据失真》《数据发布.2024年1-11月北京消费品市场运行情况》等。

北京、上海两个城市的到底怎么了?都不消费了?主要的原因是什么?如何走出消费怪圈?

二、北京、上海三大主要消费群体分析

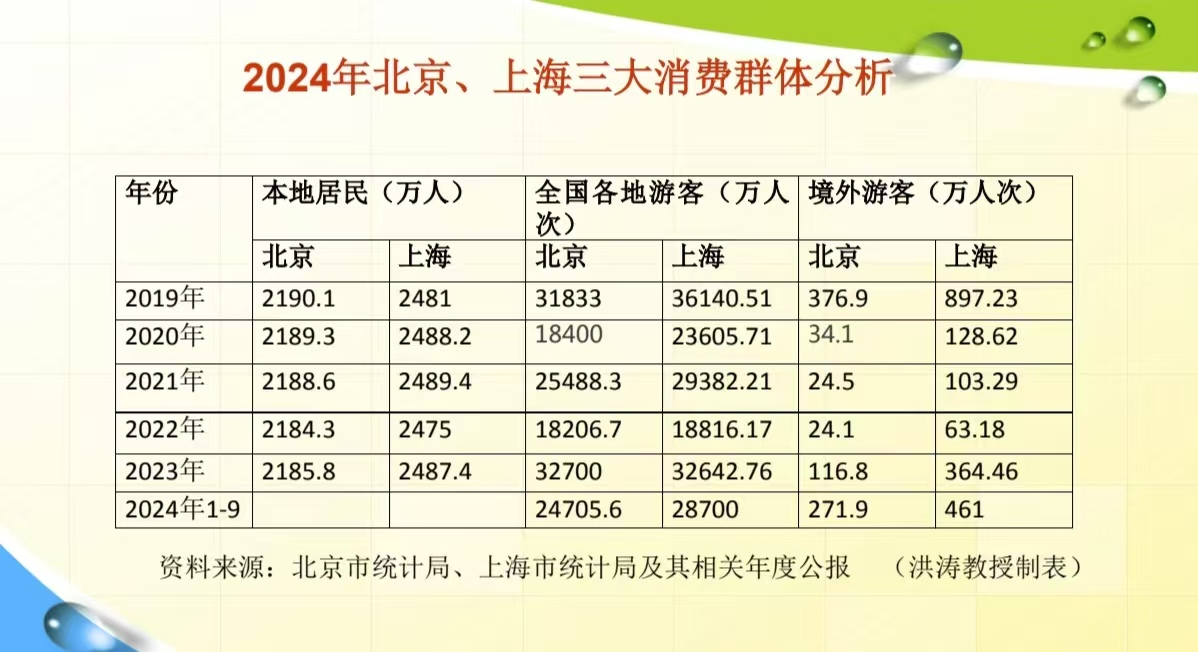

北京、上海两个城市的主要消费群体是本地居民、全国各地的游客、境外游客三大主体,本地居民需要相应的社区商业满足其需求,全国各地游客需要满足其特色的商旅文体健需求,境外游客需要满足其特色的商旅文体健需求,这三个群体的消费需求是不一样的。其群体规模如表。

三、两城市消费下降的原因分析

一是入境旅游人数没有恢复到2019年规模。2024年1-3季度上海、北京两个城市的消费规模仍然分别在16369.85亿元、12865.9亿元以上。如果北京、上海能够恢复增加到2019年入境游客的376.9万人次、897.23万人次,而不是现在的271.9(三季度)万人次、461(三季度)万人次,消费一下子就上去了。

二是北京疫情后的“栅栏”没开放。北京也有一些特殊的情况,主要反映两个城市的限制消费的措施仍然较多,如“预约消费”“栅栏式消费”普遍存在,如“两会”对游客的限制,北京天安门广场“预约”“安检”,导致许多外地游客“望而却步”,也破坏了游客的流动路线,从而导致西单、王府井、大栅栏商圈游客正常的流动,从而影响其消费行为的实现。

三是2023年疫情放开后“井喷”,2024年与2023年高的基点相比,显然下降是必然的。2023年北京、上海消费出现了“井喷”,居民自由了、全国各地的游客增加了、境外游客也随之增加了,社会消费品零售总额、餐饮收入的也出现“井喷”的增长,2024年是在2023年较大幅度的消费增长的前提下,前一年的高的起点,决定了2024年增幅表现,增幅减缓具有其必然性特征,北京、上海都是超过1万亿元以上的大体量消费,不可以长期以两位数的增长,出现了增幅减缓,或者特定的“负增长”,也是十分正常的经济表现。

四是北京、上海服务消费所占比例较大。2023年北京、上海服务业所占比例分别达到84.8%、75.2%,两个城市的服务型消费所占比例较大,其结构性的变化,正好反映了消费升级的发展趋势。据北京统计局数据:2024年1-11月,北京市场总消费额同比增长2.1%。其中,服务性消费额增长6.8%。北京、上海的服务消费没有在全社会消费品零售总额中反映出来。

五是北京、上海网络消费所占的比例较大。1—11月,北京市实现限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业网上零售额5304.1亿元,增长1.5%,占社会消费品零售总额的比重达41.2%,为近年来最高水平。也就是说,线上消费达到41.2%,而线下消费达到58.8%,据统计,上海的网络零售额及其比例高于北京。因此,许多传统业态如果没有加快数字化转型,如果还是“等客上门”,必然会生意萧条,甚至门可罗雀就不足为奇了。

总之,当我们将其原因搞清楚了,相应的对策也就不难,真实情况一定要调查研究清楚,这十分重要,不要道听途说误入歧途。